公告指出,由于公司当前诉讼缠身且面临较大的资金流动性压力,其多个经营性账户已被冻结,导致资金无法周转,难以履行还款承诺。

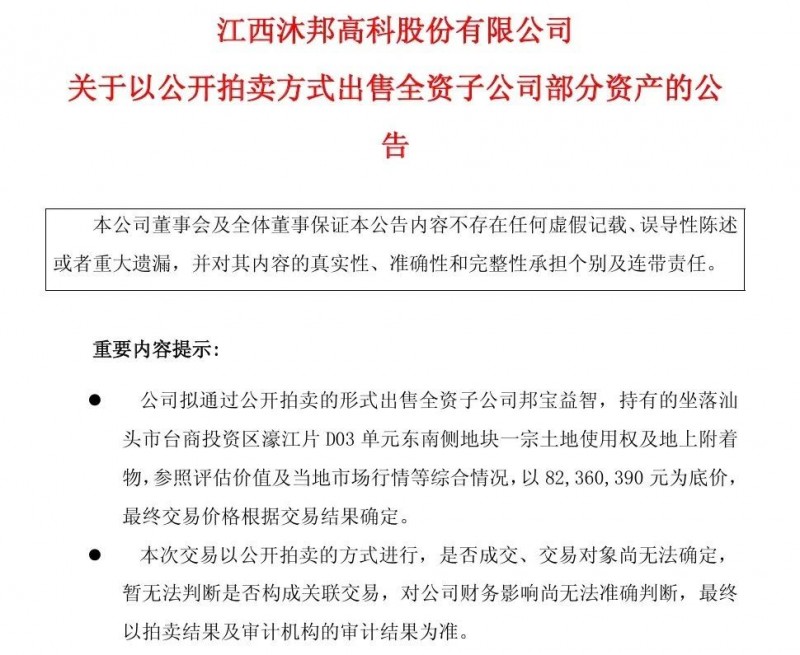

就在消息发布的两天前,这家跨界光伏的玩具大佬,已经释放出“卖身自救”的明确信号:公司拟通过公开拍卖方式,出售全资子公司邦宝益智名下的一宗土地及地上建筑。

该资产位于汕头市台商投资区濠江片,土地面积约3.9万平方米,房屋建筑面积约6万平方米。为了促成交易,公司决定起拍价较评估值打了七折——以评估价1.18亿元的70%,即约8236万元起拍,并设置了1800万元的保证金。

*ST沐邦解释称,此次出售意图为“优化资产结构、盘活资产、提高效益,聚焦主业发展”。

真相显然没有这么简单。

7月26日,*ST沐邦因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露等违法行为,被证监会立案调查,此为行业首例。同一天,公司还收到了来自江西证监局的行政监管措施决定书。

1、*ST沐邦及相关主体存在重大会计差错;

2、违规使用募集资金;

3、控股股东及其他关联方非经营性资金占用;

4、年度报告等披露文件存在错误。

四大罪状赫然在列。

三年前高调跨界光伏,三年后被迫卖厂卖地,*ST沐邦这场雄心勃勃的“追光”之旅,俨然走到了悬崖边缘。

近期同样为钱所困的,还有主营纺织服装的棒杰股份。

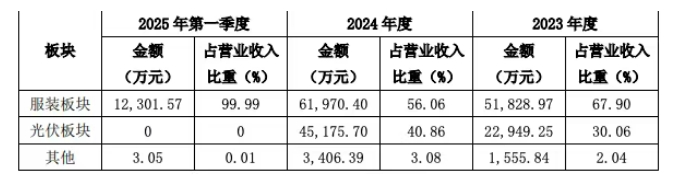

因光伏市场剧变及投资风险增大,7月15日,棒杰股份宣布终止原计划总投资80亿元的江山光伏电池及硅片切片项目,并支付1500万元赔偿金。

2022年底,棒杰股份高调跨界光伏,抛出超百亿投资计划。但因资金缺口巨大(当时账上仅5.73亿),叠加行业快速下行,其江山及扬州光伏项目相继停工停产。

此后,由光伏带来的反噬一发不可收拾,子公司逾期债务达9.67亿元(超净资产3倍),受光伏项目债务压力及停产影响,今年上半年预亏1.2亿-1.8亿元。目前公司已筹划易主,控制权将变更。

政、企、资一场“合谋”

从2022年“百企追光”的狂热,到2025年“千厂熄火”的萧瑟。短短三年,光伏行业的深度调整,已让全产业链感受到彻骨寒意。

行业数据触目惊心:据华龙证券统计,2024年,光伏设备行业总营收和总归母净利润同比下滑22.81%和127.13%;2025年第一季度,总营收和总归母净利润同比下滑22.56%和205.49%,主产业链经营性现金流净额甚至出现了环比转负。

寒冬之下,缺乏经验与技术积累的跨界玩家首当其冲,在激烈竞争中相继出局。

有地方政府为短期政绩,项目审批一路绿灯;

有上市公司谋股价热点,跨界投资盲目跟风;

有投机资本图眼前收益,大笔砸钱无视风险。

——三者一拍即合,一位光伏行业投资人如此分析。

从政企“联姻”,到对簿公堂

年初,隆基绿能创始人、总裁李振国在接受媒体采访时表示,过去两年多新增的光伏产能,已达到过去二十余年总和的2-3倍。

他将2024年行业困局的主因归结为“大干快上”:一方面源于资本市场的非理性追捧,另一方面则因光伏的“朝阳”属性吸引了各地政府全力助推,多方合力,最终导致产能急剧膨胀。

而今行业热潮退去,政企“联姻”蜜月终结,转而对簿公堂。

*ST沐邦:铜陵国资支付3.64亿受让股权后,*ST沐邦大股东却未交割股票,股份遭司法划转,承诺的10GW电池项目亦无下文;

宝馨科技:怀远政府指定方出资3亿入股项目公司,但宝馨被指未履行建设义务,一审被判返还投资款及成本;

京运通:乌海政府代建3.5亿厂房后,京运通被指未履行入股承诺,遭索要代建款及利息。

其症结在于,企业或盲目扩张无力履约,或夸大规划;地方重招商轻履约,风险评估不足。

跨界翻车众生相

光伏跨界,成功者千篇一律,失败者各有原因。

有人太冲动

如棒杰股份,净资产仅有9亿,出手却都是百亿手笔,动辄10GW、16GW的中大型产能规划。新玩家缺乏技术积累与市场渠道,却押上全部身家冲规模,风险不言而喻。

有人押错宝

如亿晶光电,严重低估了光伏技术迭代速度。当行业转向TOPCon时,其PERC产线刚投产即被淘汰。叠加供应链断裂(多晶硅断供),新建TOPCon产线也沦为“无米之炊”。

有人当儿戏

跨界储能的南方黑芝麻,把固态电池当做“黑芝麻糊”造,研发投入极低(2023年仅1%)。结果其产品的能量密度远低于行业标准,毫无竞争力。

“政策套利”则进一步放大了研发投入不足的恶果。企业短期或能依靠补贴生存,但从长远来看,技术空心化必然导致其率先出局。

结语

产能过剩引发的价格血战,让整个产业链寒意彻骨,更令缺乏技术积淀与成本优势的后来者首当其冲。

这场深度调整的本质,是市场对盲目扩张与“政策套利”模式的无情清算。行业要重归健康发展轨道,不仅需要企业自尝苦果,更需要强有力的供给侧改革,推动落后产能彻底出清。

大浪淘沙后,唯有具备规模、技术、品牌与成本综合优势的企业,方能在盈亏平衡的彼岸站稳脚跟,迎接未来的理性竞争。