根据《内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策(2022—2025 年)》及相关实施细则,纳入自治区规划的独立新型储能电站,可享受基于其向公用电网放电量的容量补偿;

具体结合今年3月印发《关于加快新型储能建设的通知》,2025年度的补偿标准为0.35元/千瓦时,补偿期长达10年。创下了“补偿标准最高、补偿时间最长”两个全国第一。

缘何内蒙古成为储能爆发的“C位”

据内蒙古自治区政府发布的《新能源倍增行动实施方案》,明确提出,力争到2025年,全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上,发电量达到3000亿千瓦时;

实现这一目标的核心助力为在沙漠、戈壁、荒漠地区(简称“沙戈荒”)大规模建设风电光伏基地。

传统电力系统高度依赖火电等稳定电源,大规模接入具有间歇性和波动性的新能源后,电网的频率稳定、电压调控及电力平衡将面临严峻考验。

具体体现为:当自然条件不足导致供电短缺时,或当风光资源过剩而用电需求不足时,分别会出现电力缺口和过剩问题,进而引发严重的“弃风弃光”现象。

因此,储能成了必选项,尤其是具备快速充放能力的独立储能电站,最终成为平衡这类波动的最核心、最有效的技术方案。

此外,内蒙古储能市场的爆发式增长,其关键增长引擎来自创新性的扶持政策。

自2024年起,当地率先实施全国领先的"容量补偿机制",针对独立储能电站按实际放电量给予0.35元/千瓦时的补偿,政策周期超10年,这一政策精准破解了储能"建而不用"的顽疾。

以当地某100MW/400MWh储能电站项目为例,该电站年放电规模约1.6亿千瓦时,仅容量补偿一项年收益可达5600万元,占项目总投资的14%,结合现货套利等多元盈利模式,实现了IRR超8%的投资回报率,为投资者提供了稳定的现金流支撑。

与此同时,内蒙古持续深化分时电价机制改革,动态优化峰谷电价价差至3.5:1及以上,进一步拓展了新型储能的盈利空间,并构建起以容量补偿机制为基础,蒙西“容量补偿+现货交易”、蒙东“容量补偿+辅助服务”的盈利机制。

政策扶持+市场需求,内蒙古储能投资热

8月4日,内蒙古电力集团党委书记、董事长张海峰公开表示,集团正积极筹划旗下储能业务与信息化业务板块的上市工作;

旨在通过资本运作推动产业结构优化与股权多元化。这一动作既是内蒙古电力加速向清洁能源转型的关键一步,也是内蒙古推动新能源产业高质量发展的重要一步。

8月8日,中广核(内蒙古)新能源投资有限公司在北交所顺利完成增资扩股战略合作签约。此次引战共吸引工银投资、农银投资、建信投资、央企乡村产业投资基金、交银投资、工融交运基金等六家机构参与,募集资金总额达118亿元,将重点投入中广核在内蒙古区域布局的风电、光伏及储能项目建设。

公开数据显示,截至2024年末,中广核在内蒙古区域的新能源在运装机规模已达780万千瓦,项目覆盖自治区全部12个盟市,形成了广泛的市场布局。

本次增资将是近年来内蒙古新能源领域单笔金额最大的战略投资案例,充分彰显了资本市场对中广核在蒙发展的信心。

从地方国企的板块上市布局,到头部央企的大额股权融资,多重信号表明:内蒙古储能赛道正成为资本关注的“投资高地”。

2025 年上半年,内蒙古新开工建设独立新型储能电站34个,总装机规模达到1480万千瓦。截至2025年一季度,内蒙古新型储能累计装机达1086万千瓦。从项目清单、新开工项目规模来看,内蒙古正快速构建庞大的储能体系,未来或将成为储能产业发展的标杆区域。

值得注意的是,当前的容量补偿取消了电源侧和电网侧划分,独立储能电站均享受容量补偿;另外项目须要求被纳入自治区能源局发布的年度独立新型储能建设项目官方清单,并严格遵循既定的建设进度管理规定。

但政策明确规定,参与容量补偿的项目不可同时通过租赁获取收益,投资者需根据自身资源和市场条件,在”政策红利”与”市场化租赁”之间做出合理选择。

截至目前,2025年内蒙古印发了三个批次的独立新型储能建设项目清单,累计储能容量685万千瓦/2810万千瓦时,总投资277.73亿。

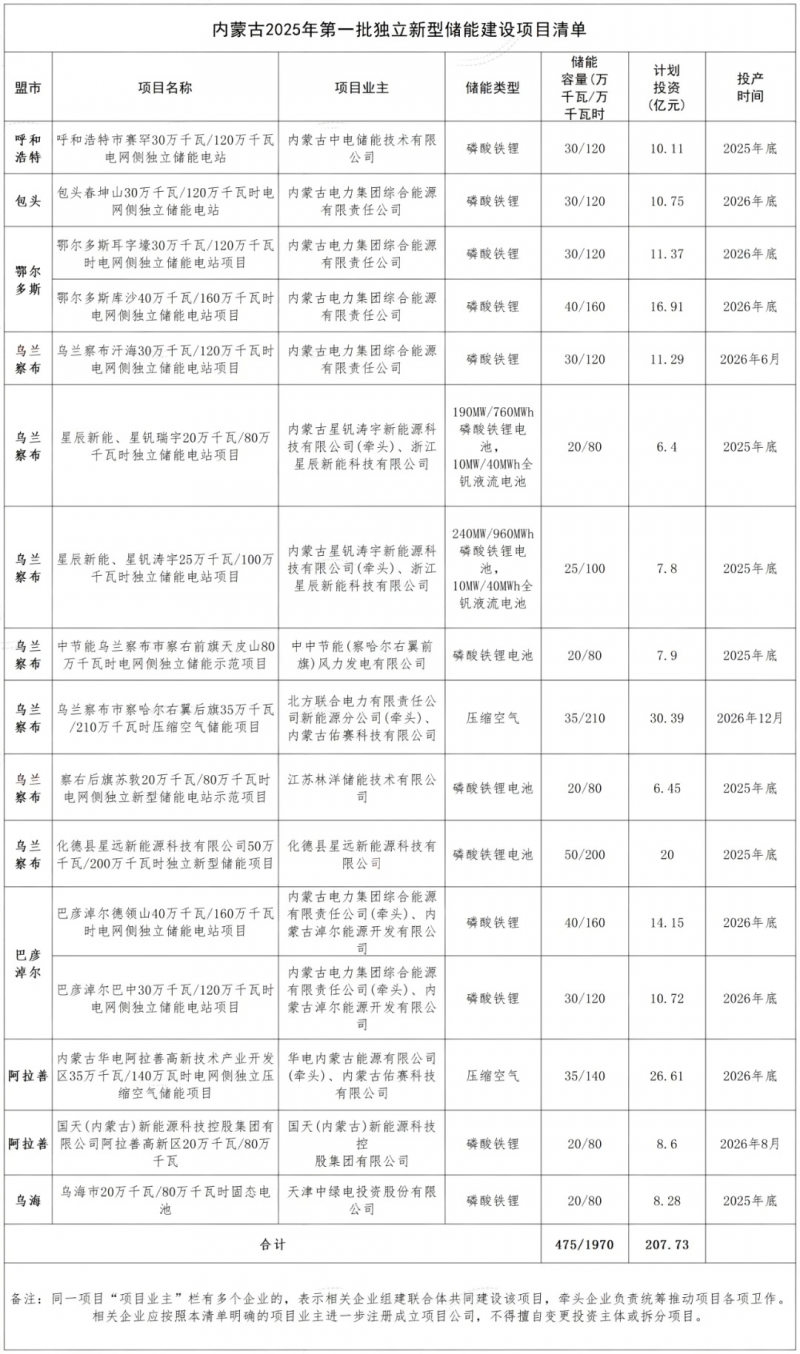

第一批次:5月30日,内蒙古自治区能源局印发2025年第一批独立新型储能建设项目清单,纳入规划16个项目,总装机475万千瓦/1970万千瓦时;

采用磷酸铁锂电池、全矾液流电池、压缩空气等储能技术,总投资207.73亿元,其中,2025年计划投产255万千瓦,2026年计划投产220万千瓦 。

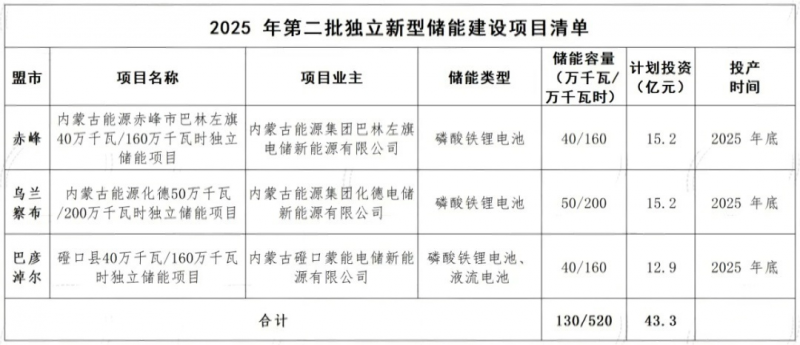

第二批次:7月4日,内蒙古能源局印发2025年第二批独立新型储能建设项目清单,确定3个项目纳入自治区独立新型储能电站规划,总装机130万千瓦/520万千瓦时;

采用磷酸铁锂电池、液流电池储能技术,总投资43.3亿元,计划2025年年底投产。

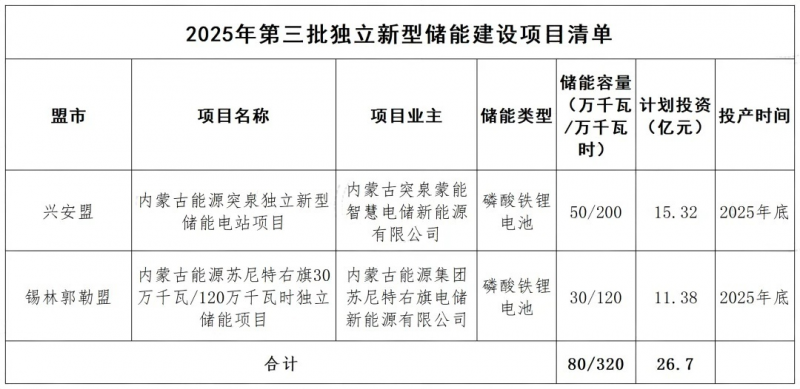

第三批次:7月30日,内蒙古能源局印发2025年第三批独立新型储能建设项目清单,共计2个项目,总装机80万千瓦/320万千瓦时;

采用磷酸铁锂电池储能技术,总投资26.7亿元。计划2025年年底投产。