卷吗?卷!越烧越旺的“大火”又烧向工商储

光伏产业网讯

发布日期:2025-07-18

核心提示:

卷吗?卷!越烧越旺的“大火”又烧向工商储

最近一个月,“反内卷”成为市场焦点。中央财经委第六次会议于7月1日召开,会议强调,纵深推进全国统一大市场建设,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。

当光伏、钢铁等行业掀起轰轰烈烈的“反内卷”运动时,储能行业却在另一条赛道上默默“内卷”,只不过不是卷“低价”,而是一场以“火烧试验”为核心的内卷。

从大储到工商储,从企业标榜技术实力到安全水准,这场“烈火试真金”的较量近年来连续上演。

一、储能安全焦虑:从大储到工商储的“烈火试炼”

储能系统的安全问题从未像今天这般刺痛行业神经。

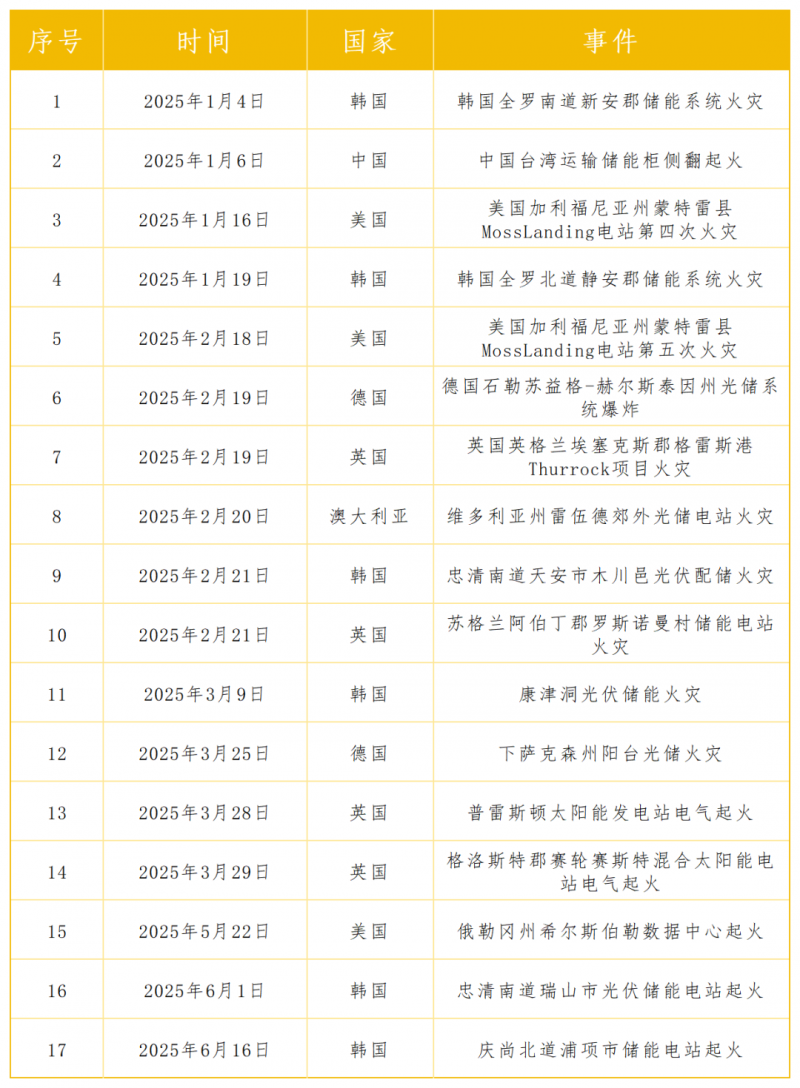

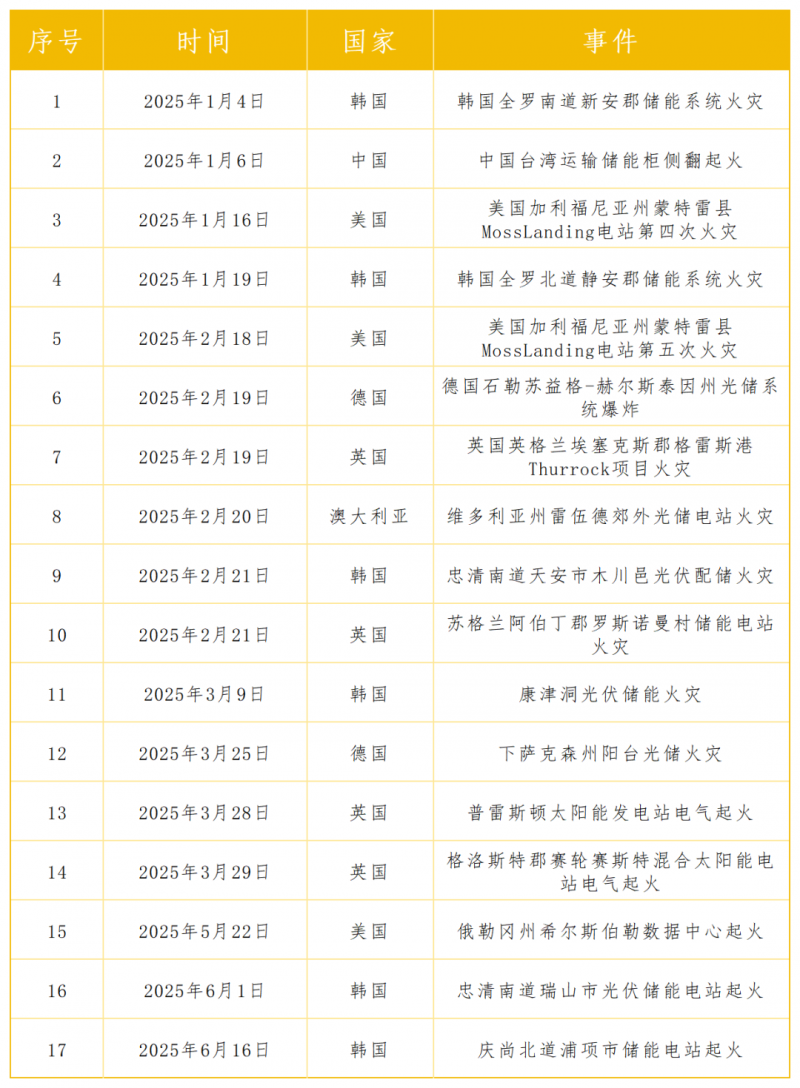

2025年上半年,全球新增17起储能安全事故,其中既有美国加州储能电厂的连环火灾,也有韩国储能电站的熊熊烈焰。

这些事故暴露出锂电池热失控的致命隐患——单个电芯的异常升温可能引发连锁反应,短短数小时内吞噬整个储能舱。

在国内,储能装机规模狂飙突进的同时,安全焦虑如影随形。2024年中国新型储能新增装机达30.46GW/77.3GWh,但安全事故率也随之攀升。

过去行业拼的是成本和交付速度,如今安全反倒是成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。

正是在此背景下,燃烧测试渐渐“火”了起来。

国网浙江综合能源测试严格按照浙江省用户侧工商业储能的典型实地布局,将两台220千瓦时的储能柜以15厘米超紧凑间距并排放置,共部署200余个温度监测点,在“零干预”状态下进行全过程监测。

思格新能源则严格按照真实工商业场景下的最小标准安装距离进行布置:前后两簇设备间距20cm,左右间距30cm,高度还原了现场部署密度。

这些极端场景的模拟,直击工商储领域的安全痛点——在工厂、园区等人员密集场景,电池包间距缩小、运行环境复杂的挑战远超大储。

二、工商储的“内卷”困局:规模扩张下的安全悖论

工商储市场的爆发式增长,正在将安全矛盾推向临界点。2024年,中国工商业储能新增装机1.9GW/4.87GWh,百兆瓦时级项目屡见不鲜。

然而,工商储的部署场景往往隐藏更大风险:某数据中心储能火灾导致千万级经济损失。

“工商储就像把炸药库建在闹市区。”业内人士的比喻并非危言耸听。

在浙江某工商业储能项目中,200余个电池包在15厘米超紧凑间距下运行,一旦发生热失控,火势可能瞬间蔓延。

正是这种高危性,倒逼企业将燃烧测试这把火“越烧越旺”。

测试标准的升级印证了这一趋势。国际电工委员会(IEC)最新修订的储能安全标准中,工商储的测试场景从单一电芯热失控扩展至多簇联动失效。

三、烈火炼真金:千亿级投入只为安全护城河

燃烧测试的代价堪称昂贵。远景储能的一次全尺寸测试耗资超千万元,海辰储能的开门燃烧试验仅消防系统改造就投入数百万元。

但企业为何仍趋之若鹜?答案藏在市场竞争的残酷现实里。

在储能系统报价跌破1元/Wh的当下,低价竞争已逼近成本红线。

某高管透露:“去掉安全冗余设计,每千瓦时成本能降200元,但客户现在可能更关心‘你的产品敢不敢烧?’”

更深层的变革在于技术壁垒的重构。阳光电源的爆燃面板将火焰垂直导流,华为数字能源在测试中采用“定向泄压+物理隔离”设计,比亚迪的防火涂层使箱体耐火极限提升至2小时。

这些创新不仅提升了产品安全性,更悄然隐含着行业游戏新规则——安全性能成为新的溢价支点,技术落后者面临出局风险。

四、“反内卷”镜像:储能行业的同步跟进

储能行业的“烧舱”热潮,与时下热门的“反内卷”叙事形成奇妙对照。

在钢铁、光伏等领域,政策推动产能出清、价格回升;而在储能领域,企业自发通过安全测试抬高准入门槛,本质上都是对无序竞争的纠偏。

燃烧测试的本质是“良币驱逐劣币”——企业要么投入真金白银提升技术,要么在今后的应用中暴露短板被市场淘汰。

同时随着储能“出海”加速,燃烧测试其实也正成为国际竞争的新战场。

随着美国NFPA855标准、欧盟CE认证、澳大利亚AS/NZS标准等要求升级,逐渐将燃烧测试列为强制需求。

企业需通过测试获取“出海通行证”,目前已有阳光电源、比亚迪等海内外11家企业跟进测试。

中企出海面对的考验早已与以往不同。国际标准尚未统一,企业需应对UL、CSA、IEC等多套体系;

东南亚、非洲等新兴市场安全监管缺位,低价低质产品仍有生存空间。

未来的竞争不仅是技术,更是标准话语权。需要在“烧舱”中积累数据,在话语权争夺中定义安全边界。

当燃烧测试的火焰照亮储能行业的每一个角落,这场看似残酷高昂的“内卷”实则为破局之道。它倒逼企业告别粗放生长,转向以安全为核心的技术深耕,从“规模狂欢”走向“价值新生”。

当光伏、钢铁等行业掀起轰轰烈烈的“反内卷”运动时,储能行业却在另一条赛道上默默“内卷”,只不过不是卷“低价”,而是一场以“火烧试验”为核心的内卷。

从大储到工商储,从企业标榜技术实力到安全水准,这场“烈火试真金”的较量近年来连续上演。

一、储能安全焦虑:从大储到工商储的“烈火试炼”

储能系统的安全问题从未像今天这般刺痛行业神经。

2025年上半年,全球新增17起储能安全事故,其中既有美国加州储能电厂的连环火灾,也有韩国储能电站的熊熊烈焰。

这些事故暴露出锂电池热失控的致命隐患——单个电芯的异常升温可能引发连锁反应,短短数小时内吞噬整个储能舱。

在国内,储能装机规模狂飙突进的同时,安全焦虑如影随形。2024年中国新型储能新增装机达30.46GW/77.3GWh,但安全事故率也随之攀升。

过去行业拼的是成本和交付速度,如今安全反倒是成了悬在头顶的达摩克利斯之剑。

正是在此背景下,燃烧测试渐渐“火”了起来。

国网浙江综合能源测试严格按照浙江省用户侧工商业储能的典型实地布局,将两台220千瓦时的储能柜以15厘米超紧凑间距并排放置,共部署200余个温度监测点,在“零干预”状态下进行全过程监测。

思格新能源则严格按照真实工商业场景下的最小标准安装距离进行布置:前后两簇设备间距20cm,左右间距30cm,高度还原了现场部署密度。

这些极端场景的模拟,直击工商储领域的安全痛点——在工厂、园区等人员密集场景,电池包间距缩小、运行环境复杂的挑战远超大储。

二、工商储的“内卷”困局:规模扩张下的安全悖论

工商储市场的爆发式增长,正在将安全矛盾推向临界点。2024年,中国工商业储能新增装机1.9GW/4.87GWh,百兆瓦时级项目屡见不鲜。

然而,工商储的部署场景往往隐藏更大风险:某数据中心储能火灾导致千万级经济损失。

“工商储就像把炸药库建在闹市区。”业内人士的比喻并非危言耸听。

在浙江某工商业储能项目中,200余个电池包在15厘米超紧凑间距下运行,一旦发生热失控,火势可能瞬间蔓延。

正是这种高危性,倒逼企业将燃烧测试这把火“越烧越旺”。

测试标准的升级印证了这一趋势。国际电工委员会(IEC)最新修订的储能安全标准中,工商储的测试场景从单一电芯热失控扩展至多簇联动失效。

三、烈火炼真金:千亿级投入只为安全护城河

燃烧测试的代价堪称昂贵。远景储能的一次全尺寸测试耗资超千万元,海辰储能的开门燃烧试验仅消防系统改造就投入数百万元。

但企业为何仍趋之若鹜?答案藏在市场竞争的残酷现实里。

在储能系统报价跌破1元/Wh的当下,低价竞争已逼近成本红线。

某高管透露:“去掉安全冗余设计,每千瓦时成本能降200元,但客户现在可能更关心‘你的产品敢不敢烧?’”

更深层的变革在于技术壁垒的重构。阳光电源的爆燃面板将火焰垂直导流,华为数字能源在测试中采用“定向泄压+物理隔离”设计,比亚迪的防火涂层使箱体耐火极限提升至2小时。

这些创新不仅提升了产品安全性,更悄然隐含着行业游戏新规则——安全性能成为新的溢价支点,技术落后者面临出局风险。

四、“反内卷”镜像:储能行业的同步跟进

储能行业的“烧舱”热潮,与时下热门的“反内卷”叙事形成奇妙对照。

在钢铁、光伏等领域,政策推动产能出清、价格回升;而在储能领域,企业自发通过安全测试抬高准入门槛,本质上都是对无序竞争的纠偏。

燃烧测试的本质是“良币驱逐劣币”——企业要么投入真金白银提升技术,要么在今后的应用中暴露短板被市场淘汰。

同时随着储能“出海”加速,燃烧测试其实也正成为国际竞争的新战场。

随着美国NFPA855标准、欧盟CE认证、澳大利亚AS/NZS标准等要求升级,逐渐将燃烧测试列为强制需求。

企业需通过测试获取“出海通行证”,目前已有阳光电源、比亚迪等海内外11家企业跟进测试。

中企出海面对的考验早已与以往不同。国际标准尚未统一,企业需应对UL、CSA、IEC等多套体系;

东南亚、非洲等新兴市场安全监管缺位,低价低质产品仍有生存空间。

未来的竞争不仅是技术,更是标准话语权。需要在“烧舱”中积累数据,在话语权争夺中定义安全边界。

当燃烧测试的火焰照亮储能行业的每一个角落,这场看似残酷高昂的“内卷”实则为破局之道。它倒逼企业告别粗放生长,转向以安全为核心的技术深耕,从“规模狂欢”走向“价值新生”。